0 avis

Les carrières de Bayon-sur-Gironde

France > Nouvelle-Aquitaine > Gironde > Bayon-sur-Gironde

Carrière souterraine sous le coteau d'Eyquem.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Conseil départemental de la Gironde

-

Titre : Les carrières de Bayon-sur-Gironde

-

Période : 18e siècle , 19e siècle , Antiquité

-

Localisation : Gironde , Bayon-sur-Gironde

-

Type de dossier : Dossier collectif

-

Date d'enquête : 2015

-

Auteur du dossier : Steimer Claire

-

Copyright : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Conseil départemental de la Gironde

Historique

L'exploitation de la pierre dans le secteur de la Roque de Thau semble remonter à l'Antiquité. Des moellons en calcaire tendre de Bourg ou de la Roque de Thau ont ainsi été utilisés pour la construction du Palais Gallien ou des Piliers de Tutelle à Bordeaux.

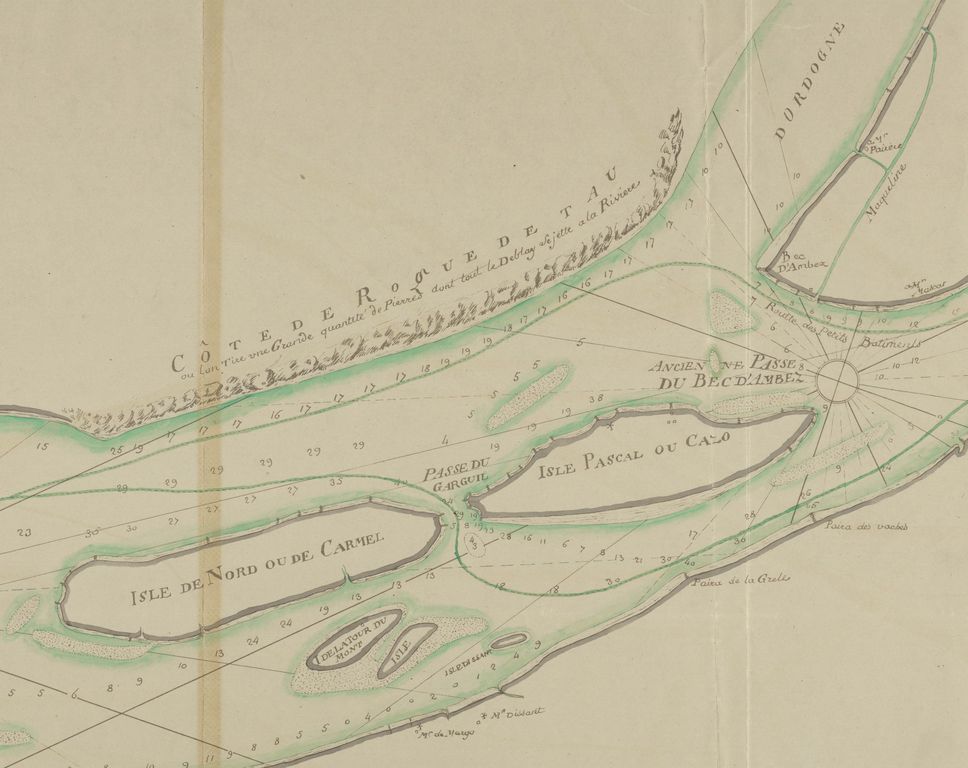

Elle est également mentionnée sur les cartes de la 2e moitié du 18e siècle. Ainsi, Magin indique sur sa carte de la Garonne levée entre 1752 et 1755 la "Côte de Roque de Tau où l'on tire une grande quantité de pierres dont tout le déblay se jette à la rivière". Sur la carte du cours de la Garonne de 1755, il est indiqué que "Toute la côte depuis la Roque de Tau en remontant vers Bourg est de rocher escarpé où il y a nombre de belles carrières où ce tire presque toute la pierre pour Bordeaux".

A la fin du 18e siècle, les registres de délibération de la commune témoignent d'une surexploitation des carrières et d'abus : les piliers permettant d'assurer la sécurité et la solidité dans les galeries sont taillés, mettant en péril les ouvriers qui y travaillent. Un "conducteur des carrières" est chargé de contrôler leur état : Michel Viaud a cette charge à la fin du 18e siècle.

Les carrières sont tantôt exploitées à ciel ouvert, tantôt par galeries accessibles par le pied du coteau ou par des puits. L'ensemble du sous-sol de la commune est ainsi creusé, y compris sous l'église.

Une réglementation se met en place pour assurer la sécurité de ces exploitations. La déclaration du 17 mars 1780 interdit ainsi d'ouvrir une carrière ou de la prolonger à moins de 60 m de distance des routes et des murs des constructions ; un arrêté municipal du 1er février 1839 réduit toutefois cette distance à 40m.

La loi du 21 avril 1810 concernant les mines, les minières et les carrières fonde le droit minier en France. Le décret impérial du 3 janvier 1813 contient les dispositions de police relatives à l'exploitation des mines. L'ordonnance du 2 décembre 1844 porte règlement pour l’exploitation des carrières de la Gironde.

A la même époque, J.B. Saincric dépeint les difficiles conditions de travail des ouvriers dans les carrières. Il dénonce notamment l'emploi des enfants, qui par leur petite taille, sont abusivement utilisés pour accéder aux galeries les plus étroites. Le 28 mai 1846, un jugement de police correctionnelle rendu par le tribunal de Blaye condamne le sieur Michel Roy à 100 francs d'amende pour avoir employé au roulage intérieur des pierres extraites de la carrière d'Eyquem, sa fille, Rose Roy, âgée de moins de dix ans, violant ainsi l'article 29 du décret du 3 janvier 1813.

Dans ce cadre, les propriétaires sont amenés à solliciter des autorisations de carrières et à signaler tout incident. En 1844 et 1845, les exploitations de la dame Cailleux et du sieur Grimard mettent en danger "la fontaine de la Reuille, le chemin de la chicane et les habitations". Le rocher de M. Blouin constitue également un danger, signalé dès 1847. En 1858, des éboulements dans les carrières de Benassit et Duranthon entraînent des dégradations au village du Luc (maisons lézardées, chemin détérioré).

Dans les années 1860, les moellons extraits des carrières de Bayon sont en partie destinés aux travaux d'endiguement de la Garonne.

En 1893, une petite partie des carrières est encore exploitée, sous la conduite de Guillaume Roy.

L'exploitation de la pierre a fragilisé le sol de la commune : plusieurs éboulements et effondrements ont entraîné l'arrêt de cette activité et la condamnation des sites. Par arrêté préfectoral du 6 août 2010 et établi en application des articles L 562-1 et suivants et R 562-1 et suivants du code de l’Environnement, le plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT) a été prescrit sur le secteur des communes de Bayon-sur-Gironde, Bourg, Gauriac, Prignac-et-Marcamps, Saint-Seurin-de-Bourg, Tauriac et Villeneuve.

Détail de l'historique

| Périodes |

Principale : 18e siècle Principale : 19e siècle Principale : Antiquité |

|---|

Description

Seule une entrée de carrière sous le coteau d'Eyquem a été repérée ; les autres accès sont aujourd'hui condamnés.

Les carrières de Bayon étaient situées principalement à la Reuille, à la Roque Pigeon et à la Roque Plisseau. Elles étaient profondes et les galeries s'étendaient jusqu'à l'église de Bayon, au village des Trois Moulins et du Luc, au village de Rousset, à celui des Androns ; elles étaient également accessibles par des puits.

Deux modes d'exploitation étaient mis en œuvre : des carrières à ciel ouvert, où la roche était débitée par "tombées" (pour le moellon) ou par "banquettes" (pour la pierre de taille), et des carrières souterraines par "cavage à bouche", c'est-à-dire accessibles à flanc de coteau ou bien par des puits creusés depuis le coteau, desservant un réseau de galeries. Des piliers étaient ménagés afin d'assurer la solidité des galeries. Plusieurs étages d'exploitation pouvaient se superposer. Le pic était utilisé pour débiter la pierre, la poudre pouvait également être employée malgré le danger des explosions et des projections. La pierre débitée était extraite par des voies de roulage, empruntées par plusieurs exploitants ou propriétaires.

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier collectif, communal |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA33008907 |

| Dossier réalisé par |

Steimer Claire

Conservatrice du patrimoine au sein du service du patrimoine et de l'Inventaire. |

| Cadre d'étude |

|

| Date d'enquête |

2015 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Conseil départemental de la Gironde |

| Partenaires |

|

| Citer ce contenu |

Les carrières de Bayon-sur-Gironde, Dossier réalisé par Steimer Claire, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Conseil départemental de la Gironde, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/1f8ccba4-f531-45dc-8167-8d3f922915bc |

| Titre courant |

Les carrières de Bayon-sur-Gironde |

|---|---|

| Dénomination |

carrière |

Documents d'archives

AD Gironde. SP 1095. Mines et carrières, affaires diverses, 19e siècle

Lieu de conservation : Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Côte : SP 1095

ISBD/Commentaire :

Mines et carrières, affaires diverses, 19e siècle.

AM Bayon-sur-Gironde. Registre des délibérations du conseil municipal, 1790.

Lieu de conservation : Archives municipales, Bayon-sur-Gironde

ISBD/Commentaire :

Registre des délibérations du conseil municipal, 1790.

Périodiques

CAVIGNAC Jean. "Les comptes d'un marchand de pierre de Bayon (Gironde) 1737-1776". Société archéologique de Bordeaux

ISBD/Commentaire :

CAVIGNAC Jean. "Les comptes d'un marchand de pierre de Bayon (Gironde) 1737-1776". Société archéologique de Bordeaux, LXXI, 1976-1978, p. 141.

SAINCRIC J. B. de. "Quelques mots sur l'exploitation des carrières de la Roque, communes de Bayon et Gauriac"

ISBD/Commentaire :

SAINCRIC J. B. de. "Quelques mots sur l'exploitation des carrières de la Roque, communes de Bayon et Gauriac". Actes de l'Académie nationales des Sciences, belles lettres et arts de Bordeaux, 1844.

Bibliographie

BELPERRON S., LHOSTE J. Stabilité des falaises calcaires en Gironde entre Bassens et La Réole et entre Gauriac et Bourg-sur-Gironde. Inventaire et localisation des désordres, BRGM, 1988

ISBD/Commentaire :

BELPERRON S., LHOSTE J. Stabilité des falaises calcaires en Gironde entre Bassens et La Réole et entre Gauriac et Bourg-sur-Gironde. Inventaire et localisation des désordres. Département de la Gironde, Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 5 juillet 1988.

BERNADAU Pierre. Antiquités bordelaises ou tableau historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 1797.

Mention : p. 126

ISBD/Commentaire :

BERNADAU Pierre. Antiquités bordelaises ou tableau historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 1797.

DEROUIN Jean-Paul. "La pierre de construction dans le département de la Gironde"

ISBD/Commentaire :

DEROUIN Jean-Paul. "La pierre de construction dans le département de la Gironde". 126e congr. nat. soc. hist. scient., Toulouse, 2001, Carrières et constructions IV, p.83-98.

http://www.paysdecernes.org/IMAGES/2007/derogiro.pdf

MANES M. W. "Statistique des carrières du département de la Gironde", 1848

ISBD/Commentaire :

MANES M. W. "Statistique des carrières du département de la Gironde". Recueil des actes de l'Académie impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, 10e année, 1848, p. 173-183.

Annexes

- 1880. Affaissement du sol entre piliers, de plus de 2 mètres à l'Ouest du village.

- 1907. Apparition d'une sorte de puits de ? mètres de diamètre et 3,50 mètres de profondeur, en bordure de la route départementale D 669 à hauteur du gymnase actuel.

- 1931. Effondrement généralisé à l'Ouest du village avec fissuration importante de route départementale. Dégâts assez importants dans quelques maisons du secteur de Francicot où les carrières sont très dégradées et le processus de ruine toujours en cours.

- 1992. L'effondrement du 19 décembre atteint surtout la partie méridionale de Francicot ; son épicentre forme une doline (cuvette fermée) affaissée d'environ 1 à 2 mètres. Cet incident a entraîné des désordres importants sur la voie communale de Francicot à la Mayanne et sur quelques maisons : propriétés Casteig-Cantou, Bayard, Rivière Cazeau avec fissures au sol, aux murs, aux plafonds, dont certaines atteignent 10 centimètres. Ce sont les pluies, de longue durée, de forte intensité qui sont à l'origine de l'effondrement dans cette zone, déjà affectée par les troubles de 1931. Voici pour conclure quelques lignes extraites du dernier rapport relatif à ces troubles : " … d'autres effondrements sont susceptibles de se produire encore mais il n'est pas possible, dans l'état actuel des lieux inaccessibles en ces jours, de connaître mieux les secteurs critiques (…) En fonction, des risques encourus il a été pris des mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens. "

Documentation sur les carrières de Bayon-sur-Gironde

AM Bayon-sur-Gironde, Registre de délibérations de la commune, 1790. Plainte à eux portée entre le nommé Jean Auduteau, pierrier habitant de la dite paroisse de Bayon, par sieur Michel Viaud, conducteur des carrières de la commune, 1790/03/08.

Le dit Auduteau avait coupé au nombre de douze pierres sur un côté de piliers de la dite carrière ce qui est contre à l'usage et coutume des lieux.

AM Bayon-sur-Gironde, Registre de délibérations de la commune, 1790. Information au conseil général concernant infractions dans les carrières, 1790/04/18.

Plusieurs pierriers se sont permis malgré les défenses qui ont été faites en divers temps d'affaiblir les piliers des carrières qu'on a accoutumé d'observer par certaines distances dans les dites carrières pour la sûreté et le soutien des fonds ; dénonciation des infractions encouragée ; veiller à ce qu'aucun particulier ne se permit d'aller à l'avenir extraire des pierres aux susdits piliers qu'on a observé pour le soutien des fonds. (...) Si chaque jour les piliers des carrières s'affaiblissent par l'extraction des pierres faite aux dits piliers qui ne voit qu'à l'avenir toutes les propriétés sont menacées de ruine et même la vie des habitants de cet endroit en grand danger.

AM Bayon-sur-Gironde, Registre de délibérations de la commune, 1790. Plainte de Joseph Bernelaud marchand, 1790/05/13.

Il lui est causé un grand dommage relativement à la liberté à lui ôtée d'extraire des rochers de sa carrière qui à sortir à la rivière de Dordogne et Gironde, et ce parce que des courroirs pratiqués dans sa dite carrière se trouvent trop près de l'église de la présente paroisse ; demande que sa carrière soit inspectée.

AM Bayon-sur-Gironde, Registre de délibérations de la commune, 1790. Rapport du sieur Viaud sur des infractions dans les carrières, 1790/12/02.

Le sieur Viaud, conducteur des carrières pratiquées sous les domaines nationaux situés dans notre commune, lui avait dénoncé un délit commis contre le maintien des propriétés et les ordonnances rendues à cet égard par Jean Guilloret pierrier habitant dans la susdite paroisse près la Rénarde. Ce dit Viaud s'étant aperçu que le dit Guillori travaillait dans un endroit des dites carrières prohibé et dont la continuation d'extraire des pierres dans l'endroit susdit aurait occasionné l'écroulement du fond, lui défendit de ne plus travailler dans cet endroit mais malgré cette défense il continua d'y travailler, ce qui l'engagea à faire son rapport à la municipalité.

AM Bayon-sur-Gironde, Registre de délibérations de la commune, 1790. Rapport de visite de carrières, 1790/12/12.

Visite dans les carrières pratiquées sous les domaines nationaux appartenant ci-devant à feu M. Daleau, prêtre et prieur de Bourg : les pierriers pourront travailler dans les dites carrières excepté dans celles d'en haut attendu la mauvaise qualité de la pierre dans icelle pourvu qu'ils observent l'ordre ci-après énoncé qui est :

1) d'enfoncer deux pieds dans le bas (?) de la dite carrière et qu'on ne la mènera ladite qu’à 5 pieds de haut sur 6 pieds de large ;

2) qu'on percera la banche (?) qui est entre la carrière du milieu et celle d'en haut tous les 40 pieds et comme le dit sieur Michel Viaud, conducteur des dites carrières; a été mandé devant nous pour l'instruire de notre délibération, l'avons chargé de nouveau de veiller avec la plus grande exactitude sur les ouvriers qui travailleront à l'avenir dans les dites carrières pour que ne s'écartent aucunement du présent arrêté (...).

AM Bayon-sur-Gironde, Registre de délibérations de la commune, 1790. Non respect des lois pour l'exploitation des carrières, 1791/01/06.

Pierres extraites à nouveau aux piliers des carrières.

AC Bayon-sur-Gironde, Registre de délibérations de la commune, 1790. Nécessité de protéger les carrières existant sous l'église, le cimetière, 17 thermidor an 10 (05/08/1802).

AD Gironde, SP 1095. Lettre au préfet, concernant l'exploitation de la carrière appartenant au sieur Grimard et au sieur Blouin, 3 avril 1827.

Exploitation du sieur Grimard interrompue mais le sieur Blouin en fait exécuter une très rapprochée : exploitation interdite.

AD Gironde, SP 1095. Déclaration de Marie Elisabeth Quimau, veuve Cailleux, concernant la continuation de l'exploitation d'une carrière qu'elle possède au lieu de la Pintonnière, 2 décembre 1844.

Mode d'exploitation par cavage à bouche faite au pied du rocher sur une épaisseur de 10m et une profondeur de 9m environ pour obtenir l'éboulement du dit rocher.

AD Gironde, SP 1095. Déclaration de Martin Grimard, concernant la continuation de l'exploitation d'une carrière qu'il possède au lieu de la Peintonnière?, 2 décembre 1844.

Mode d'exploitation par cavage à bouche faite au pied du rocher sur une épaisseur de 10m et une profondeur de 9m environ pour obtenir l'éboulement du dit rocher.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de l'ingénieur en chef des Mines au préfet, 4 novembre 1845.

Carrière de M. Marsau ; pb de voie de roulage.

AD Gironde, SP 1095. Lettre au maire d'habitants de la Reuille à propos de la tombée projetée par le sieur Grimard et de la dame Cailleux, 12 novembre 1845.

Risques pour la fontaine publique, le chemin de la chicane et les habitations.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de l'ingénieur en chef des Mines au préfet, 15 novembre 1845.

La carrière de la Pontonnière ou de Roquepion : pb de voie de roulage.

AD Gironde, SP 1095. Lettre du maire Malembic au préfet, à propos de la réclamation de quelques habitants relativement à l'exploitation d'une tombée de rocher appartenant à M. Grimard et à la Dame Cailleux, 23 novembre 1845.

Pb de ces tombées qui entrainent des secousses à de grandes distances ; lézardes dans les maisons ; rappel d'une déclaration du 17 mars 1780 qui voulait qu'on ne put ouvrir aucune carrière ni en prolonger les rues à moins de 60m de distance des routes et des murs de construction ; arrêté municipal du 1er février 1839 qui a fixé cette distance à 40m.

AD Gironde, SP 1095. Déclaration de Simon Roi, concernant la continuation de l'exploitation d'une carrière par tombée au lieu-dit Bichon, 30 novembre 1845.

Mode d'exploitation par cavage à bouche ; rocher contigu à celui de M. Drouillard ancien capitaine de navire et propriétaire.

AD Gironde, SP 1095. Demande au Préfet de Simon Roy, propriétaire, de pratiquer une galerie dans le rocher appartenant à M. Jean Drouillard tenant à celui du pétitionnaire, au lieu dit Buhon, 8 mars 1846.

La dite galerie devra avoir environ 4 m de profondeur sur 3 et un tiers de large ; pour faciliter l'exploitation du rocher du pétitionnaire et d'en faciliter la tombée ; hauteur du rocher environ 27 m.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de l'ingénieur en chef des Mines au préfet, 14 avril 1846.

La carrière de M. Destanque a sa voie de roulage couverte par plusieurs points d'eau et de boue qui gênent la circulation et présentent sur d'autres points trop peu de hauteur pour que le roulage s'y fasse sans beaucoup de peines.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de l'ingénieur en chef des Mines au préfet, 14 avril 1846.

La carrière de la Reuille appartenant à M. Grimard et Mme veuve Cailleux a une voie de roulage généralement trop basse et à laquelle il convient donner une hauteur minimum de 1m50.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de l'ingénieur en chef des Mines au préfet, 16 avril 1846.

Carrière de M. Pastureau et celle des sieurs Bichon frères avec voies de roulage qui demandent d'être exaucées sur plusieurs points.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de l'ingénieur en chef des Mines au préfet, 5 mai 1846.

Visite de la carrière du sieur Martin Roux ; réclamations de Giraud et Blouin.

AD Gironde, SP 1095. Déclaration de Marie Roturier, veuve Baudouin, dans l'intention de continuer l'exploitation d'un rocher qu'elle possède au lieu de La Reuille ; 12 ares ; exploitation par tombée, 14 mai 1846.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de Martin Roux, la veuve Drouillard et le sieur Gireaud, marchands de pierre, et le sieur Auduteau tonnelier, habitant tous au lieu de Lareuille au préfet, 8 mars 1847.

Il existe au nord de leurs habitations et à une distance de cinq mètres seulement, un rocher d'une hauteur de plus de 20 mètres et reposant sur un fragile banc de tuf argileux. Ce rocher qui appartient à M. Blouin, ancien adjoint de la commune, n'offre aucune garantie de parfaite stabilité.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de l'ingénieur en chef des Mines au préfet, 23 mars 1847.

Visite de la carrière à ciel ouvert du sieur Martin Roux ; éboulement qui a occasionné la mort de deux ouvriers ; position inquiétante du rocher élevé appartenant au sieur Blouin ; danger pour les habitations voisines.

AD Gironde, SP 1095. Procès verbal de déclaration de Mme Blouin, 9 août 1847.

Danger imminent de chute d'une partie de la roque sur une profondeur très considérable et environ 80 mètres de la côte si on continue à déblayer la base des rochers où maintenant sont trois chantiers de travaux, savoir :

1° celui de Roux Martin où deux hommes furent tués le 4 février dernier ;

2° celui de Grimard Martin, marchand de pierres ;

3° celui de Mme veuve Cailleux ;

Mention de Roy Michel, conducteur des carrières de M. Viaud ; Gravereau Léonard, conducteur de carrières : indique que l'éboulement produit par la chute présumée amènera par affaissement la ruine du Moulin du sieur Landict et des maisons qui l'entourent ; Grimard Guillaume, carrier aux Andron ; Allard Jean carrier au bourg ; Richard Jean, carrier ; Duranthon Gervais, maître de carrière ; Roy Pierre, gendre de Duranthon, carrier ; Mallet Antoine, carrier ; Allard Jacques, carrier et ancien conducteur ; Guireaud Raymond, carrier ; Roy Pierre dit Pain, maître de carrière.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de l'ingénieur en chef des Mines au préfet, 28 octobre 1847.

Rappel de l'autorisation donnée en 1845 et 1846 au sieur Grimard, à la dame Cailleux d'une part et au sieur Martin Roux ; pbs des effets causés à la fontaine publique, au chemin de la chicane et aux habitations voisines, plainte formée par Mme Blouin.

AD Gironde, SP 1095. Lettre du sous-préfet au citoyen commissaire du gouvernement à Bordeaux, 5 mai 1848.

Pétition de carriers réclamant une réduction dans les droits établis par les propriétaires de carrières sur les pierres qui en sont extraites.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de Simon Roy, carrier et marchand de pierres demeurant à Bayon, au préfet, 4 juin 1848.

Possède une sortie de carrière fréquentée depuis longtemps, qu'il a fait des frais assez considérables, du consentement des propriétaires chez qui se continue le chemin, pour l'améliorer ; presqu'aussitôt que M. Viaud a été propriétaire du domaine d'Eyquem qu'il a acquis, il a intercepté cette voie de roulage dans le but de la faire déboucher chez lui au lieu appelé Porte Piché ; signatures des carriers.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de Viaud au commissaire du gouvernement de Bordeaux, 20 juillet 1848.

Concernant la plainte portée par le citoyen Roy à propos d'une servitude de roulage dans ses carrières de son domaine d'Eyquem.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de l'ingénieur en chef des Mines au préfet, 27 août 1848.

Visite de la carrière du sieur Viaud à Eyquem : pb de voies de roulage.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de l'ingénieur en chef des Mines au préfet, 8 novembre 1848.

Le sieur Martin Roux a été autorisé en 1846 à exploiter par tombée une partie de carrière qu'il possède au lieu de la Reuille (…). Cette tombée a détaché de la masse calcaire qui se prolonge sous la propriété du sieur Blouin une assez grande quantité de rochers qui ont été débités au pic et enlevés, malgré l'opposition de ce voisin et parce qu'il en résultait pour lui aucun des inconvénients qu'il redoutait. Aujourd'huy, le sieur Martin demande à exploiter par tranchées prises du haut en bas le peu de pierres restées intactes dans la partie de sa propriété contiguë à celle du sieur Blouin, et pour l'extraction desquelles on ne peut penser à faire une nouvelle tombée.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de Jean Baptiste Malembic, propriétaire, demeurant à Bayon, au préfet, 27 décembre 1853.

Désire faire exploiter un rocher qu'il possède commune de St Seurin, à proximité de Tayac ; exploitation par tombée ; entrepreneur : fournisseur de moellons aux Ponts et Chaussées : Renseignements : la partie du rocher qu'il s'agit d'exploiter par tombée est celle du levant et d'une étendue d'environ 20 mètres de façade. Les travaux de mine qui se font au pied du rocher, auraient six mètres de profondeur, la hauteur du rocher peut être de vingt mètres. Les travaux sont ordinairement dirigés et conduits par un homme expérimenté ayant l'aptitude nécessaire. La propriété s'appelle Camblane où est situé mon rocher.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'ingénieur des Mines, sur la demande de M. Désarnaud en autorisation de carrière, 21 août 1856.

Demande d'ouvrir une embouchure de carrière ; carrière existante et très profonde ; le rocher de l'entrée appartient à M. Blouin qui a vendu à M. Désarnaud en toute propriété, le vide des anciennes carrières situées sous le rocher. Des débris de carrières se sont accumulés à l'entrée et l'on a remblayé le sol sur l'avant où des maisons se sont même établies. Il est impossible de pénétrer en galerie sans déblayer le sol ou sans toucher au rocher.

AD Gironde, SP 1095. Arrêté du préfet autorisant le sieur Désarnaud à exploiter une portion du rocher dans sa propriété, 8 novembre 1856.

Mention de la loi du 21 avril 1810.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de A. Benassit et F. Boutain au Préfet, demandant autorisation de faire extraire de la pierre dans leurs propriétés aux Trois Moulins de la Reuille, 4 août 1857.

Le commencement des travaux se fera dans la propriété de M. Benassit et traversera le chemin vicinal dit du Luc pour entrer chez M. Boutain.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'ingénieur des Mines, sur une demande en autorisation de carrière des sieurs Benassit et Boutain, 25 janvier 1858.

La propriété de M. Benassit a peu d'importance et est située à l'angle de 2 chemins ; opposition du sieur Landry meunier à cause de la proximité de son moulin.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'Ingénieur des Mines sur une plainte de carrières, 30 janvier 1858.

Certains piliers des dites carrières sont broyés par l'effet de la charge du cerveau qui n'a pas moins de 20 à 30m d'épaisseur. Mais cette grande épaisseur est une garantie pour la sécurité de la surface par la solidarité qui existe entre toutes les parties du cerveau. La carrière abandonnée depuis longtemps a été reprise par les sieurs Benassit et Boutain qui utilisent la galerie principale pour le passage souterrain. Il est donc nécessaire que cette partie soit consolidée convenablement.

AD Gironde, SP 1095. Arrêté du préfet, concernant les carrières de Benassit et Boutain, 8 février 1858.

Autorisation demandée d'exploiter deux carrières séparées par le chemin dit du Luc et situées aux 3 moulins de la Reuille ; une galerie sera percée perpendiculairement à l'axe du chemin du Luc, sa largeur ne dépassera pas 2m.

AD Gironde, SP 1095. Arrêté du préfet, mise en demeure des sieurs Benassit et Boutain d'exécuter des travaux de consolidation nécessaires pour prévenir les accidents et garantir la sécurité des ouvriers surtout dans la galerie principale de roulement, aux abord des piliers situés sous le moulin de M. Landry, 9 février 1858.

AD Gironde, SP 1095. Lettre Mathieu Brard au préfet, 9 février 1858.

Demeurant à Barateau à Saint-Seurin-de-Bourg ; a l'intention d'ouvrir une carrière pour l'exploitation de pierres de taille au moyen de galeries souterraines ; autorisation accordée.

AD Gironde, SP 1095. Vérification menée dans les carrières de la commune par Michel Roux, habitant de Bayon, Jean Richard habitant de Bourg et François Goujon habitant de Bourg, appelés par les habitants du Luc, 7 avril 1858.

Eboulements dus à l'extraction de pierre faite dans les carrières des sieurs Benasssit et Duranthon.

AD Gironde, SP 1095. Lettre au sous-préfet du maire de Bayon, à propos d'un éboulement qui vient d'avoir lieu dans les carrières souterraines de la commune, 8 avril 1858.

Le village du Luc a beaucoup souffert, les maisons sont lézardées ainsi que le chemin ; Michel Roy, sieur Richard, conducteurs de carrières et François Goujon conducteur de carrières de la commune ont visité les carrières : l'éboulement est dû à l'extraction faite dans les carrières des sieurs Benassit et Duranthon, ainsi que par l'enlèvement des moellons provenant des cerveaux, ce qui devrait être formellement défendu.

AD Gironde, SP 1095. Lettre du maire Blay au sous-préfet, concernant la plainte de plusieurs habitants de la commune relativement aux carrières souterraines, 4 juin 1858.

Galeries malmenées, beaucoup de pierre a été extraite autour des piliers, beaucoup de moellons exploités provenant des cerveaux : vides très vastes qui forment un danger pour les habitations du haut : "c'est effrayant à voir".

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'ingénieur des Mines, sur une demande du sieur Duranthon fils tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une carrière à Bayon, 24 septembre 1858.

Travaux suspendus depuis l'éboulement qui a eu lieu au lieu-dit la Roque au printemps dernier. La propriété du sieur Duranthon attient à sa maison d'habitation size au hameau du Luc ; elle est très vaste, elle a plus de 5 ha ; les travaux sont situés à une grande profondeur au dessous de la superficie au moins 20 m.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'Ingénieur des Mines sur la demande du sieur Boutain en autorisation de carrière à Bayon, 25 septembre 1858.

Carrière qui fait partie du groupe qui renferme celle du sieur Duranthon, connu sous le nom de La Roque ; situé près de l'entrée au-dessus de l'escarpement qui domine la nouvelle route du débarcadère de la Reuille à Bayon, dans le voisinage du hameau du Luc ; les galeries servant à l'exploitation auront une largeur de 2m au plus ; leur hauteur sera comprise entre 1m33 et 3m. Les piliers auront une largeur de 3m au moins et seront disposés de façon à correspondre exactement avec ceux des travaux anciennement ouverts à l'étage supérieur.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'Ingénieur des Mines sur la demande des sieurs Grimard frères, 20 janvier 1859.

Pour l'exploitation d'une carrière par galerie et par puits non loin du chemin dit Teinturin ; affaissements observés.

AD Gironde, SP 1095. Lettre du procureur impérial au préfet, 1er juillet 1859.

PV dressés contre des conducteurs de carrières, les sieurs Duranthon et les sieurs Boutain et Benassit, suite à la plainte de plusieurs habitants du Luc qui disaient avoir subi un préjudice par suite de l'exploitation imprudente et irrégulière des carrières de ceux-ci ; condamnés à des dommages et intérêts.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de la veuve Métayer au préfet, 8 février 1860.

Sur sa propriété à la Roque Pigeon, se trouve une ancienne carrière qu'elle désire exploiter de nouveau par galerie souterraine ; accord du maire.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de Pierre Roy, constructeur de navire, au préfet, 27 juin 1860.

Sur sa propriété à la Reuille, se trouve une ancienne carrière qu'il désire exploiter de nouveau par galerie souterraine ; accord du maire.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'Ingénieur des Mines sur les 2 demandes en autorisation de carrières souterraines de la veuve Métayer et du sieur Roy, commune de Bayon, 25 juillet 1860.

L'entrée de la carrière de la veuve Métayer est dans une ancienne tombée, située au lieu-dit Roque Pigeon, dans un gîte un peu incliné vers l'intérieur de la montagne ; demande de continuer les travaux souterrains anciens et de reprendre en banquerie les galeries existantes jusqu'à une profondeur d'environ 3m50 ; autorisation accordée ; demande de Pierre Roy d'ouvrir une carrière souterraine dans sa propriété de la Reuille ; autorisation accordée.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'Ingénieur des Mines sur deux demandes en autorisation de carrières à ciel ouvert de MM. Drouillard et Pierre Roy, 25 juillet 1860.

Pierre Roy a sollicité le 26 juin dernier l'autorisation d'ouvrir une carrière à ciel ouvert à la Reuille, derrière le chantier de construction de navire qu'il possède ; Drouillard a demandé l'autorisation d'ouvrir une carrière à ciel ouvert à côté de la précédente et à 8m au plus du chantier de construction du sieur Roy ; exploitation à la poudre dangereuse ; projet d'arrêté.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'ingénieur des Mines, sur une demande en autorisation de carrière formée par la fabrique de l'église paroissiale de Bayon, 31 août 1860.

Dans le jardin du presbytère ; demande d'exploitation afin d'alléger par une exploitation directe des pierres nécessaires les sacrifices que s'impose la paroisse pour les réparations de l'église, monument classé par la société d'archéologie ; le terrain dans lequel on projette les travaux a une largeur de 30m entre un chemin à voiture et la maison curiale, et une longueur de 50m entre la place de l'église et les maisons d'habitation sises en face ; demande à soumettre au conseil municipal.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'Ingénieur des Mines sur la demande du sieur Pierre Roy en autorisation de carrière à Bayon, 28 septembre 1860.

Demande du 2 septembre dernier d'exploiter un rocher pour dégager sa maison. Un petit chemin qui n'est pas praticable aux voitures existe entre sa maison et le rocher, et l'exploitation se fait à la distance de près de 10m de cette construction ; autorisation accordée.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'Ingénieur des Mines sur la demande du sieur Drouillard, 7 novembre 1860.

Demande du sieur Drouillard d'exploitation de sa carrière à la poudre ; réserve momentanée par mesure de prudence à cause de la présence d'ouvriers occupés à la construction d'un navire au chantier du sieur Roy.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'Ingénieur des Mines sur 3 demandes en autorisation de carrières à Bayon, 4 décembre 1860.

1ère : carrière située à la Reuille sur le bord de l'ancien chemin déclassé et impraticable aux voitures qui se rend au port appartenant à Mme Vve Boutain ;

2e sieurs Desarnaud et Thibeau ;

3e : sieurs Blouin et Lasserre : exploitations de moellons bruts pour les travaux de la Garonne : carrières bordant la Garonne au lieu-dit la Roque, situées à côté l'une de l'autre.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'ingénieur des mines sur la demande de la dame Vve Blouin en autorisation de carrière à Bayon, 9 mai 1861.

Propriétaire au lieu-dit Trois Moulins : demande autorisation de faire exploiter à ciel ouvert un rocher au lieu-dit de la Reuille ; nécessité d'exploiter à ciel ouvert et à la poudre une portion de rocher située sur la rive droite de la Gironde à la distance de plus de 10 m des chemins et des maisons pour faire du moellon destiné aux travaux d'endiguement de la Garonne.

AD Gironde, SP 1095. Procès verbal du garde mines du département concernant un accident survenu le 18 mai, 26 mai 1861.

Accident sur la personne d'un ouvrier charpentier travaillant à la construction d'un petit bateau dans un chantier appartenant au sieur Roy ; atteint sur le milieu du bateau par un bloc de pierre du poids de 15 à 20 kg projeté par l'explosion d'un coup de mine de la carrière.

AD Gironde, SP 1095. Demande au Préfet de Dechamp J B., propriétaire, ancien médecin, demeurant à la Couture commune de Gauriac, pour l'exploitation de la pierre existant dans sa propriété de Roque Plisseau, 23 juillet 1861.

Soit par galerie, soit à ciel ouvert ; rapport de l'ingénieur en chef des mines.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'ingénieur des mines sur une demande en autorisation de carrière de Martin Grimard, 31 juillet 1861.

Carrière souterraine par puits près de la route départementale n°20 ; accès dangereux et pas encore sécurisé.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'Ingénieur des Mines sur une demande en autorisation de carrière à Bayon, 20 septembre 1861.

M. Lataste : pour l'exploitation de deux carrières situées à la Roque Pigeon, l'une à ciel ouvert, l'autre souterrainement ; celle à ciel ouvert a été autorisée le 14 décembre 1860 au nom du sieur Désarnaud ; la carrière souterraine aura son entrée par un cavage à bouche qu'on doit creuser derrière la maison du demandeur, à 10m de l'habitation du sieur Bertrand.

AD Gironde, SP 1095. Lettre du sieur Bernard Bonnefon aîné au préfet demandant l'autorisation d'exploiter une carrière souterraine qu'il possède sur sa propriété par galerie et par puits, oct 1861.

Rapport de l'ingénieur des Mines : puits rond permettant d'accéder à l'étage supérieur de la carrière à une profondeur de 18m ; puis à 26 m nouvelle couche de pierre plus tendre dans laquelle des galeries sont déjà commencées. Le puits est solidement établi et muni d'échelles en fer, il est situé contre un petit chemin particulier appartenant à la propriété qui ne sert qu'à l'enlèvement des récoltes (...).

AD Gironde, SP 1095. Lettre de Jean Bertin, charpentier de navire, au préfet pour autorisation d'exploiter à nouveau une ancienne carrière qu'il a sous sa propriété au lieu dit Plisseau, oct 1861.

Exploitation par puits ; rapport de l'ingénieur des Mines : puits qui a 40m qui était simplement destiné à la recherche d'eau, a traversé à la profondeur de 29 mètres environ une couche de pierre exploitable dans laquelle on a formé des galeries dans une partie massive ; ces galeries ne tarderont pas à rejoindre les grandes carrières de la commune par l'exploitation du sieur Deschamps et déjà une petite percée a procuré un aérage complet ; le puits n'est situé qu'à la distance de 5m50 de la maison du sieur Bertin mais les galeries vont en s'éloignant des constructions ; autorisation accordée.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'ingénieur des mines sur une demande en autorisation de carrière de Mme Veuve Métayer, 26 novembre 1861.

Carrière au lieu-dit Roque Pigeon, destinée à fournir des moellons pour les travaux de la Garonne ; mode d'exploitation à ciel ouvert et au pic et à la poudre ; autorisation accordée.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'ingénieur des mines sur une demande en autorisation de carrière de Mme Blouin, 15 mai 1862.

Carrière à moellons au lieu dit la Renarde ; rocher à abattre situé près du chemin de la Reuille, sert par sa masse de contrefort pour soutenir le terrain voisin qui contient d'anciennes galeries souterraines peu solides ; demande rejetée.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'ingénieur des mines sur une demande en autorisation de carrière du sieur Clément Viaud, domicilié à Gauriac, 7 août 1862.

Demande autorisation d'ouvrir une carrière souterraine par puits dans le domaine de Roussette qui appartient aux dames Laroussié : le puits d'exploitation a été creusé à distance de 13m de la RD n° 20, sa profondeur est de 29m environ ; le puits est complètement muraillé sur toute sa profondeur ; autorisation accordée.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'ingénieur des mines sur une demande en autorisation de carrière à ciel ouvert de François Raymond, 8 août 1862.

Exploitation à ciel ouvert d'un rocher à la Reuille, à 2m de sa maison et à 10 m du chantier de construction de navires ; l'exploitation prévue a pour but d'agrandir l'espace qui se trouve en arrière de sa maison et qui parait trop restreint pour les besoins du sieur Raymond ; idem demande du voisin M. Tessonneau ; autorisation accordée mais sans employer de poudre.

AD Gironde, SP 1095. Lettre du sieur Pierre Brard boulanger au préfet, demandant l'autorisation d'établir dans sa propriété, bordant le chemin de Plisseau à l'église de Bayon, un puits pour l'extraction de la pierre qu'il y a sous sa propriété, 2 mars 1864.

Accord du maire.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'ingénieur des Mines, sur une demande des sieurs Tessonneau et Raymond à l'effet d'être autorisés à enlever des roches qui avoisinent leurs habitations à la Reuille, 29 avril 1864.

Leurs habitations sont placées contre des rochers d'où tombent fréquemment des pierres et des amas de sable ; autorisation donnée.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'ingénieur des Mines, sur plusieurs déclarations de carriers dans la commune de Bayon, 9 juillet 1864.

Le Sieur Berteaud a sollicité l'autorisation de continuer l'exploitation par travaux souterrains des carrières que M. Marceau possède aux Vignes Blanches ; au moyen d'un puits de 27 m de profondeur ; mais gîte reconnu comme trop mauvais pour être exploité et la recherche a été abandonnée ; mais le sieur Berteau a dernièrement creusé un nouveau puits dans la propriété de M. Marceau au lieu-dit Casse Poitrine. Ce puits a une profondeur de 38m ;

Demande de M. Moreau et Roy pour exploiter au moyen d'un puits une carrière souterraine située au lieu-dit les Androns : puits d'une profondeur de 26 m ;

Demande de Guillaume Gadiot d'établir sous la route départementale n°20 une galerie souterraine qui est destinée à relier sa propriété qui est massive aux galeries existantes dans la carrière de M. Drouillard sis au lieu-dit Bretonne ; ces galeries sont depuis longtemps abandonnées, elles aboutissent à une entrée en cavage située près le débarcadère de la Reuille ;

Demande du sieur Brard Pierre d'exploiter au moyen d'un puits la pierre de sa carrière située près le chemin de Bourg à Bayon, à Plisseau. Ce chemin parallèle à la route départementale et le puits a été creusé à la distance de 15m environ de ce chemin.

AD Gironde, SP 1095. Lettre au préfet de l'ingénieur en chef des Mines, concernant la demande du sieur Pastureau de reprendre l'exploitation d'une ancienne carrière souterraine qu'il possède au lieu-dit des Androns, 15 février 1866.

Refus.

AD Gironde, SP 1095. Lettre de Jérôme Monet, entrepreneur des nouveaux quais et cale du port de Bordeaux, demeurant rue Judaïque 182, au préfet, à propos de la carrière qu'il est sur le point d'ouvrir, 18 décembre 1866.

Voir ordonnance du 2 décembre 1844 portant règlement pour l’exploitation des carrières de la Gironde ; carrière de moellons sur un terrain bordant la Gironde et faisant partie de la propriété des Eyquems, appartenant à M. Henry Bichon, terrain que le soussigné occupe en vertu d'un arrêté préfectoral du 12 du mois courant ; exploitation à ciel ouvert.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'ingénieur des Mines, sur la réclamation du maire de Bayon relative à l'exploitation d'une carrière par les sieurs Tessonneau et Raymond, 20 avril 1867.

Visite du site par Jean Hubert, Jean Guillory, Jean Blouin et Pierre Blouin, carriers, demeurant à Bayon : exploitation des sieurs Tessonneau et Raymond urgente.

AD Gironde, SP 1095. PV sur un accident survenu dans une carrière à ciel ouvert dans la commune de Bayon, 21 décembre 1875.

Le 10 décembre 1875, un accident suivi de mort est arrivé dans la carrière à ciel ouvert d'Eyquem, situé sur le bord de la Gironde, au lieu dit de Porpiché.

AD Gironde, SP 1095. Rapport de l'ingénieur des Mines, exploitation de carrières souterraines dans la commune de Bayon, 21 novembre 1893.

Dangers signalés dans les carrières de Bayon ; Guillaume Roy, surveillant des seules carrières actuellement exploitées dans la commune ; pb au niveau de la maison appartenant à Mme Leport, actuellement occupée par les époux Borédan : fissures ; idem pour la maison voisine du sieur Guiraud. Seuls travaux menés actuellement sont ceux de M. Viaud (chef de chantier Roy Guillaume, 3 ouvriers) ; autre carrière dont l'abandon est récent, appartenant au sieur Guiraud, délaissée depuis près de 2 ans ; à cette époque même il ne fut extrait par le sieur Guiraud que 600 à 700 pierres pour la construction de sa propre maison. Elle est à plus de 200m au nord de la maison Boredan ; il n'existe plus alors au voisinage de cette maison et à une cinquantaine de mètres au sud que de très anciens travaux sur l'état et la situation exacte desquels nous ne pouvons être fixé, puisqu'il n'y a pas de plan et que les galeries sont actuellement inaccessibles. Nous avons été assez heureux, à défaut de documents précis, pour entendre l'ancien chef de chantier, le sieur Pierre Roy, qui a dirigé ces travaux vers 1848 pour le compte de la famille Leport, soit précisément les ascendants du propriétaire actuel de la maison Boredan.

AD Gironde, SP 1095. Dossier adressé par l'ingénieur en chef des mines au préfet, concernant les démarches de M. Cailleux, maire de Comps et de M. Bonnefon, maire de Bayon provoquant la visite de diverses carrières de la commune de Bayon à l'occasion de la fissuration de certaines maisons du voisinage, 25 novembre 1893.

AD Gironde, SP 1095. Réglementation et mise à jour du plan de la carrière souterraine exploitée par la dame Viaud domiciliée à Gauriac : rapport de l'ingénieur des mines, 21 novembre 1894.

Carrière au lieu-dit Rousset : composée de deux parties bien distinctes : une vaste et ancienne exploitation à 3 ou 4 étages, bordant la rive droite de la Gironde sur plusieurs km et s'étendant sur près d'un millier de mètres au nord-est et jusqu'à la limite du chemin vicinal de Camillac à St Francicot. Les anciens chantiers sont caractérisés par la rupture et la dislocation des massifs de soutènement, notamment dans la galerie principale par suite, du défaut de repérage des piliers entre eux, dans les étages superposés. Ces travaux sont en principe, abandonnés, et seule la voie de roulage est quelquefois utilisée pour la sortie des matériaux extraits dans des travaux en activité ouverts depuis plus de 20 ans ; de l'autre côté, côté du chemin de Camillac, sur près de 300m de profondeur et à 30m environ du chemin de grande communication n°120 de Bourg à Blaye. Cette dernière exploitation qui occupe 10 ouvriers est poursuivie à l'aide de galeries de 2m80 de largeur et 2m25 de hauteur moyenne, séparées par des piliers de 4m de côté. Le toit de pierre saine et homogène, a une puissance, variant de 35 à 45 mètres et recouvert par une couche de terre et cailloutis de 4 à 5m d'épaisseur. Ces données correspondent à un travail de la pierre égal aux 2/3 de la charge de rupture, c'est-à-dire à la limite du coefficient de sécurité admis dans la pratique. Il y a donc lieu, tant à cause du voisinage, des anciens chantiers dont l'état laisse à désirer, que dans le but d'assurer convenablement la sécurité, de modifier les errements suivis jusqu'à ce jour et de fixer à 5m le côté des piliers. Le passage des ouvriers dans l'ancienne galerie de roulage nécessitera également des mesures spéciales de sécurité et au besoin la consolidation des points où se manifesteraient des traces d'écrasement. Enfin, il est de toute nécessité d'améliorer les conditions de l'aérage des chantiers qui est insuffisant, en ouvrant à l'avancée une nouvelle communication par puits avec le jour. Ce puits servira également de voie de secours, les issues actuellement existantes n'étant pas suffisamment sûres. Il existe en effet des piliers fissurés aussi bien au voisinage du puits unique donnant accès aux travaux que le long de la voie de roulage qui traverse les anciennes carrières.

Témoignage de René Avarguès sur les carrières de Gauriac

Texte consulté sur internet : http://gauriac.pagesperso-orange.fr/memoire/carrieres_faits.htm#intro

En guise d'introduction

Je ne suis ni géotechnicien, ni archéologue, ni ethnologue. Ces notes sont un coup de cœur, une tentative de maintien et de sauvegarde d'un passé cher à tous, patrimoine à transmettre de génération à génération, glané de ci de là avec une indolente passion dans les archives communales, départementales, " quelques livres de raison " les livres d'exploitation de la famille Viaud (Pierre 1766-1834, Jean 1797-1860, Jean-Clément 1826-1894). J'ai consulté aussi quelques grimoires de notaires et quelques ouvrages rares : Saint Criq - Cavignac, les Cahiers du Vitrezais, des publications de colloques de sociétés savantes. Ces notes sont aussi enrichies de "traditions orales". À Gauriac depuis 38 ans j'ai connu des fils et petits fils de carriers.

Quand les traces et les témoins auront disparu, quand s'estompera la mémoire, que restera-il d'un passé pourtant si proche ?

Trois éléments, alliant charmes et revenus, se retrouvent en tous temps dans le destin historique de Gauriac : l'eau, la pierre, la vigne.

Avant de plonger dans la vie souterraine des carrières, retrouvons le village aujourd'hui. Dans la partie haute, l'habitat est dispersé en hameaux distincts. Autour de l'Église, sous l'ancien régime, patronne de l'archiprêtré de Bourg, construite au Moyen Age, reconstruite à la fin du 18e siècle, restaurée dans les années 1880, se dressent de belles maisons de pierres aux volumes, aux proportions, aux couleurs, en parfaite harmonie avec la Nature. Du centre bourg, coquettement aménagé, fleuri, la vue est superbe, confluent de la Dordogne et de la Garonne, Bec d'Ambès, rangs de vignes débouchant sur les horizons moirés de la Gironde où s'en vont, comme des bateaux, les sept îles d'Émeraude et en face, le plat Médoc. La partie basse est un collier de hameaux fleuris au bord de l'eau, fleurons de la commune où il fait bon vivre dans la sérénité et la beauté.

Sur le plan géologique cette plate-forme est caractérisée par des formations tertiaires, recouvertes en surface de dépôts quaternaires superficiels. L'observation des falaises et l'étude des carrières permettent d'établir de haut en bas la succession des terrains.

D'abord le limon argileux dont l'épaisseur varie de 0,5 mètre à 12 mètres, puis la formation Oligocène, un calcaire à astéries entre 5 et 40 mètres, calcaire plus ou moins grossier avec alternance des bancs coquilliers moyennement durs où s'intercalent des nappes d'argiles vertes et de calcaire gréseux, élément de meilleur choix pour la construction.

Une nappe souterraine, alimente, à la base des argiles vertes, un nombre important de sources.

Sur les falaises où débouchent les carrières, l'érosion est différente ; plus conséquente dans les niveaux tendres, elle crée des sous-cavages. Les niveaux plus résistants sont alors posés en surplomb sans assises sûres, plus ou moins déchaussés. Des blocs menacent de s'effondrer, … hier déjà, aujourd'hui, demain peut être ! (voir les croquis 1 et 2 ci-contre).

En 1772, cinq enfants de Gauriac, jouant à l'entrée d'une carrière souterraine, trouvent la mort dans un effondrement de ce type.

Les débuts de l'exploitation

Les pierres de Roque de Thau ont été de tout temps utilisées. Elles furent choisies pour l'édification des plus grands temples de Burdigala, les Piliers de Tutelle, les fondations du Palais Galien. Elles alimentaient les premiers grands chantiers de Bordeaux, de Libourne, de Blaye dès l'époque Gallo-Romaine.

Entre le 4ème et le 11ème siècle la mise en valeur des carrières tombe en sommeil car l'emploi de la pierre fut réservé aux églises et aux édifices publics. La plupart des maisons sont en bois ou en torchis à l'époque.

Après l'an Mille c'est une nouvelle renaissance : on bâtit églises et chapelles. De nombreux ordres se créent ; couvents et monastères s'installent en Aquitaine.

Les carrières connaissent un regain d'activité. On réutilise les plus anciennes carrières à ciel ouvert à Marmisson, au Mugron. On creuse de nouvelles galeries souterraines sur le plateau de Thau, à Perrinque, à Francicot. C'est de cette époque que datent les plus vieilles maisons de Gauriac, les ruraux édifiant à moindre frais leurs habitations.

Il est très difficile de décrire le travail avant les 18 et 19ème siècles. En effet la reprise des activités du 13ème au 18ème siècle dans les carrières les plus anciennes a effacé toute trace. Les galeries ont souffert d'érosion, les parois salies ont été retaillées, les outils dispersés.

Les techniques des carriers

On entre dans la carrière par des ouvertures à flanc de roche ou par des puits creusés dans la plate-forme rocheuse. Face à l'entrée, on mène des galeries perpendiculaires. On travaille avec des outils, deux ou trois du même type mais de taille différente, des pics à deux pointes dont quelques-uns sont taillés à deux dents, une grande scie, des masses plus ou moins lourdes, des taillans, des coins, des bayards, parfois une brouette pour porter les pierres hors de la galerie. On s'éclaire à la chandelle, les lampes à carbure ou au pétrole ne sont en service qu'au milieu du 18ème siècle.

À la Roque, à Marcamps, à Saint Émilion le calcaire semi-tendre se débite en doublerons : la largeur est de 35 cm, la longueur varie de 0,6 à 1 mètre. Dans les dernières années de l'exploitation de J.-C. VIAUD à Gauriac, on relève cependant quelques bordereaux qui font état de pierres commandées et livrées à d'autres mesures pour un maître maçon ou un architecte.

On n'utilise jamais de poudre. Les galeries sont parfois très longues, souvent superposées en étages. À Gauriac on a pu compter de moins 3 mètres, moins 15 mètres, moins 25 mètres etc... Naturellement les plus dangereux sont ceux qui sont le plus proche de la surface. La profondeur la plus importante connue à ce jour à Gauriac est celle de moins 53 mètres et dont l'entrée est située derrière le gymnase actuel.

Selon l'importance du chantier on trouve 2 ou 3 carriers (5 à 8 exceptionnellement). Chacun travaille seul. Quand c'est possible, ils travaillent par deux, un droitier, un gaucher. D'abord on cale la lampe. Puis on pratique la première taille " l'escalopage " à 1,6 ou 1,8 mètre du sol. On divise les panneaux en quatre ou cinq pièces ; on taille les panneaux à 35 cm environ de profondeur.

On pratique la " quenière " encoche de 20 cm environ de profondeur et on extrait la première pierre (la clé) par le jeu de coins en métal et en bois dur. On tire les pierres avec le " gaffot ". Une fois celles-ci à terre on les équarrit (équerre et taillans) et on les fragmente.

Venait ensuite l'exploitation du banc inférieur. Au bout de quinze rangs horizontaux on reprenait l'exploitation au début. Dès lors, le panneau original a disparu, on est face à la " banquerie ".

Les dimensions des galeries et des piliers s'appuient exclusivement sur l'observation des sites et l'expérience du " pierrier ". Elles dépendent surtout de l'importance de la profondeur, au moment de l'exploitation.Les galeries ont des largeurs variables, entre 1,50 m et 8 m, leur hauteur au moins 1,40 m, au plus 10 m. Les piliers de soutien ne sont pas régulièrement alignés ; la surface de base est entre 6 m² et 30 m². On devine que le chantier est plus ou moins facile, plus ou moins rentable à leur nombre réduit et à l'importance excessive des vides.

Le commerce de la pierre

Les pierres séjournaient dans la galerie. On ne sortait que celles qui étaient vendues. Les transports étaient assurés par les charretiers et les bouviers dans les grandes exploitations. À Gauriac, les brouettes et les bayards étaient confiés aux femmes et aux enfants.

La pierre est rarement vendue sur place. Par bateau elle était amenée à Bordeaux. Une réglementation corporative interdisait aux particuliers et aux architectes d'acheter de la pierre autrement que pour leur usage propre ou celui de leur art. Des intermédiaires facilitent la croisière des pierres au détriment des exploitants. Le marchand prend le pas sur l'exploitant. On retrouve dans les archives départementales, en 1767, des traces de malversations qui ont ému le Procureur Général. Il met en cause les "emparoleurs", ceux qui se trouvent sur les lieux de vente, abusant de leur droit, achetant à vil prix et revendant bien cher... Quelques "emparoleurs" sont de Roque de Thau : les frères Viaud entre autres.

Au XVIIIème siècle les "pierriers" représentent environ le quart de la population adulte de Gauriac. Dans les archives se retrouvent des ROY, LATASTE, ARNAUD, RABOUTET, GRIMARD, GRILLET, SOU, AUDUREAU, CHARRUAUD, GRÉGOIRE, propriétaires exploitants.

Entre les années 1830 et 1840 un petit patron carrier, propriétaire de son sol, parfois locataire de sous-sol, gagne 4 à 5 francs par jour ; un ouvrier spécialisé (carénage, voilerie) : 3 francs, un maître de barque (patron, responsable navigant ) : 4 francs. Le pierrier journalier, qui pioche ou qui taille, était rétribué à 15 sols du cent de moellons tirés, 50 sols du cent de pierre taillée... une grande misère !

Le XVIIIème siècle dans la tourmente

La guerre de la succession d'Espagne oppose l'Angleterre, la Hollande, presque tous les princes allemands à la France et à l'Espagne. Guerre particulièrement longue et cruelle. D'abord victorieux Louis XIV et ses armées subissent de revers. En 1708 Lille est occupée, puis Bruges et Gand. Le territoire national est envahi.

Mais comment vit-on à l'intérieur ? Les fonds nécessaires à l'armée manquent. Les banques hésitent, l'inflation grandit. Et par malheur un hiver exceptionnellement rigoureux aggrave la situation. Depuis décembre 1708 il gèle tous les jours. En janvier 1709 toute l'Europe grelotte. En Aquitaine, la Garonne charrie des glaçons. On pouvait traverser le fleuve à pied. Les oiseaux se dévorent entre eux, les lapins meurent dans leur terrier, plus de nourriture pour le bétail décimé. Le blé gèle en pleine terre. De grands arbres ne résistent pas. On signale en plusieurs points du bordelais des émeutes où les femmes participent activement. Le Parlement de Bordeaux instaure la solidarité forcée. Dans beaucoup de communes on établit les listes des pauvres à secourir et celle des " plus munis devant contribuer à la subsistance des pauvres ". À Paris, Mme de Maintenon consomme du pain d'avoine avec le Roi. La famine s'étend, le brigandage augmente. La mortalité devient effrayante. La vaisselle d'or et d'argent du Roi est envoyée à la fonte. Heureusement la victoire de Denain sauve la France.

Dans ces jours de détresse générale on imagine mal la vie menée par les pauvres carriers, habitant souvent dans des grottes ou des trous creusés dans la falaise. L'an II de la liberté (1794) fut pour les habitants de Gauriac, et les carriers surtout, une triste année. La population est déchirée en clans irréductibles et haineux. On s'accuse d'incivisme, d'actions contre-révolutionnaires et la Commission Militaire de Bordeaux prit des mesures sévères. Le redoutable Lacombe, Commissaire national, fit emprisonner douze habitants de Gauriac. Cinq furent reconnus innocents et accusés à tort. Les quatre dénonciateurs, accusés à leur tour, furent guillotinés. Trois autres citoyens mêlés à ces drames, ne sachant ni lire, ni écrire et ne pouvant être les auteurs de dénonciations écrites furent libérés aussi. Dans la même semaine on guillotine Bodin du Sault de Saint-Laurent, dernier seigneur de Roque de Thau, âgé de 70 ans... Son crime : deux enfants émigrés.

Dans les domaines confisqués et vendus figurent plusieurs carrières, Thau, Bonne, Loudenat, ce qui provoqua arrêt d'exploitation et chômage. La terreur, ici comme dans toute la France, drainait son filet de disette, de misère, de faim, de peur. En octobre 1794, les carriers qui manquaient de vivres et ne se nourrissaient plus que de farines mélangées de blé et de seigle, sont aussi privés de chandelles pour éclairer leurs chantiers. Ils osent protester. Ysabeau, représentant de la Convention, responsable de l'ordre public, visite Gauriac. Il explique ce qu'il faut "entendre" par gouvernement révolutionnaire et ce qu'il faut en "attendre". À Gauriac il admonesta de nombreux corps de métiers : menuisiers, boulangers, agriculteurs. Les carriers eurent promesse d'être promptement secourus.

Dans l'énorme dossier des "Clans hostiles" de 1794 on note que nul carrier n'est mêlé à cette affaire. Peut-être étaient-ils sans ambition politique, sans instruction suffisante. Parmi les suspects et des témoins questionnés on trouve des agriculteurs, des marins, des tonneliers de mêmes niveau culturel et social, mais pas de carriers.

Il est probable que les structures professionnelles, l'univers un peu secret du métier, l'intensité des efforts réclamés, la rudesse des compagnons de chantier, les conditions précaires de leur sécurité, devaient fortement resserrer les liens des carriers d'une même équipe.

Les dangers des carrières

La sur-exploitation des carrières, l'anarchie dans le travail, provoquaient des accidents et soulevaient des plaintes nombreuses… Restées sans suite.

En 1844 seulement, une ordonnance royale est mise en place. Elle oblige les propriétaires ou l'exploitant à se faire connaître à la Préfecture et rend obligatoire le contrôle de l'Ingénieur des Mines.

Dans l'état actuel des connaissances, il faut se rapporter à l'étude des archives du service des mines (1821 à 1992) pour comprendre et situer les risques liés aux carrières.

Parmi les plus importants :

Extrait de l'ouvrage de Pierre Bernadau, Antiquités bordelaises (...), 1797

p. 126 à 130

Article IV - Sur les carrières d'auprès de Bourg

Depuis plus d'un siècle, les carrières sous Gauriac, dites en langage du pays, Rouqueys, fournissent aux constructions de Bordeaux, celles de devant cette ville ayant été bientôt épuisées. La pierre, en Gascon s'appelle la Roque. On appelle de même toute la côte, depuis Plassac jusqu'à Bourg. Elle est toute exploitée par des carriers, qu'on appelle ici pierriers. Les carrières de la meilleure qualité, et par conséquent les plus fouillées, sont celles de Gauriac et de Bayon. Ce sont deux paroisses contiguës dans le district de Bourg, à cinq lieues N. N. E de Bordeaux. La première est située sur la Gironde, et l'autre sur la Dordogne. Les carrières de celle-ci sont au confluent de cette rivière. Celles de Bayon sont préférées pour l'exploitation. Elles fournissent ce qu'on appelle la Roque de Tau, pierre ainsi nommée, parce qu'on la tire dans la partie de la ci-devant seigneurie de Tau. Il en est parlé dans le tome VI des Variétés Bordelaises, dans l'extrait d'un titre de 1363, sous le nom d'Ayquem de Gauriac, de Taur en Borsez.

Dans la série des carrières citées dans l'Encyclopédie, on voit avec étonnement qu'il n'y a que celles d'auprès Paris qui soient célébrées. Cet oubli ne seroit-il pas une suite du préjugé qui fait croire aux habitans de cette ville, qu'il n'est rien de beau et de bon que ce qui en sort. La pierre de la Roque, excellente pour être de province, est d'un blanc-jaune, tendre, passablement pleine, de couleur égale, sans veine, et d'un grain friable quoique gros. On éprouve sa qualité, en l'exposant à l'humidité pendant l'hiver, après qu'elle est nouvellement tirée des carrières. Si elle résiste à la gelée, sans se fendre, comme le disent les maçons, on peut l'employer avec confiance. Lorsqu'elle est très-poreuse, l'eau en se congellant la fait éclater.

Nous avons visité dans le plus grand détail les carrières de la Roque, et voici les réflexions qui résultent de cet examen. Puissent-elles occuper assez l'administration, pour qu'on remédie aux abus que nous dénonçons. On fait travailler trop tôt les enfants à voiturer des pierres hors des carrières. On devroit, pour l'intérêt de la population, défendre d'y introduire la jeunesse avant l'âge de douze ans, et jamais les petites filles. Nous avons souffert de voir de très jeunes enfans de l'un et de l'autre sexe, roulant une brouette, sur laquelle étoit une pierre pesant plus de 80 livres. Ils sont aussi bientôt voûtés et rabougris. La route qui conduit au fond des carrières, devroit avoir au moins 5 pieds, tant en hauteur qu'en largeur. On la tient plus étroite, quand la pierre qu'on en sort est de mauvaise qualité. Alors on fait le passage le plus étroit possible. Aussi, lorsqu'on voyage dans les sinuosités de ces carrières, on est souvent obligé de se traîner sur le ventre, et communément de se tenir courbé.

Il devroit être enjoint aux carriers, de faire de temps-en-temps des ouvertures à la superficie, soit pour introduire quelque lumière dans ces souterrains, soit pour que l'athmosphère y fut à la température ordinaire, soit pour procurer une issue aux ouvriers, lorsque, par des éboulements derrière eux, leur passage est fermé. Ce seroit pareillement une mesure de sûreté publique, que l'entrée des carrières fut fermée de nuit par une porte à clef, afin que les mal intentionnés ne pussent s'y soustraire aux recherches.

Ordonnance du Roi portant réglement pour l'exploitation des carrières de pierre de taille et de moellon ouvertes ou à ouvrir dans le département de la Gironde

Extrait du Bulletin des lois et ordonnances, volume 4, années 1842 à 1845, Paris : Imprimerie et librairie administratives de Paul Dupont, 1847.

n°1394, p. 429

(...) Titre Ier, exercice de la surveillance administrative

Dans toues les carrières de pierre de taille et de moellon, la surveillance des travaux d'exploitation sera exercée par l'ingénieur en chef ou l'ingénieur des mines chargé du service du département, par un conducteur surveillant des carrière, et, concurremment par les maires ou tout autre officier de police municipale (...).

Tout propriétaire ou entrepreneur qui se proposera, soit de continuer l'exploitation d'une carrière en activité, soit de reprendre l'exploitation d'une ancienne carrière abandonnée, soit d'ouvrir une nouvelle carrière, sera tenu d'en faire la déclaration au préfet, par l'intermédiaire du maire de la commune dans laquelle la carrière sera située (...).

La déclaration exigée par l'article précédent énoncera les nom, prénom et demeure du propriétaire ou de l’entrepreneur de l'exploitation, avec l'indication de ses droits de propriété ou de jouissance du sol? Elle fera connaître aussi le lieu et l'emplacement des travaux, ainsi que le mode de l'exploitation soit à ciel ouvert, soit par cavages à bouches, soit par puits (...)

Conformément à ce qui est prescrit par l'article 29 du décret du 3 janvier 1813, aucun enfant âgé de moins de dix ans accomplis ne pourra être employé dans les travaux des carrières exploitées souterrainement (...).

Titre II : Règles spéciales pour l'exploitation

Les bancs calcaires exploités pour pierre à bâtir, présentent des épaisseurs variables et divers degrés de dureté, et étant recouverts par une épaisseur plus ou moins grande de terre, donneront lieu à différents modes d’exploitation ; ces modes sont, 1° par tranchées à ciel ouvert ; 2° par cavages à bouches ou galeries ; 3° par puits.

Section Ière : de l'exploitation à découvert

Toutes les masses ou bancs de calcaire dont le recouvrement sera moindre de quatre mètres, ou qui n'auront pas une solidité suffisante, ou qui présenteront une trop grande quantité de fils ou fissures, ne pourront être exploités qu'à découvert.

Les terres seront coupées en retraite par banquettes ou talus suffisants pour empêcher l'éboulement des masses supérieures. La pente à donner au talus sera déterminée par la connaissance des lieux, à raison de la nature et de la consistance des bancs de recouvrement.

Il sera ouvert un fossé de un à deux mètres de profondeur et autant de largeur au-dessus de l'exploitation ; on rejettera le déblai de ce fossé sur le bord du terrain, du côté des travaux, pour y former une berge ou rempart destiné à prévenir les accidents et à détourner les eaux.

L'exploitation ne pourra être poursuivie que jusqu'à la distance de dix mètres des deux côtés de tous les chemins à voitures, édifices et constructions quelconques.

Il sera laissé, outre cette distance de dix mètres prescrite par l'article précédent, un mètre pour mètre d'épaisseur des terres au dessus de la masse exploitée, au bord desdits chemins, édifices et constructions.

Aux approches des simples tuyaux de fer, bios ou terre, pour la conduite des eaux, les fouilles ne pourront être poussées qu'à quatre mètres de chaque côté, laissant, en outre de ces quatre mètres, un mètre pour mètre d'épaisseur des terres au dessus de la masse exploitable.

Section II : De l'exploitation par cavages à bouches

Les masses qui seront recouvertes par quatre mètres ou plus de terre, et dont les bancs supérieurs présenteront assez de solidité pour servir de ciel à la carrière, pourront être exploitées par cavages à bouches.

Sur la longueur du front de cavage, on enlèvera, en tout ou partie, les terres de recouvrement de la masse, si ces terres sont friables, de manière à y former une retraite ou banquette, dont la largeur sera proportionnée à l'épaisseur de la couche de recouvrement.

Toutes les fois que l'abord d'une carrière sera reconnu dangereux, un fossé de un mètre de largeur et autant de profondeur sera ouvert parallèlement au front de masse et au dessus de l'entrée de la carrière, comme il est prescrit par l'article 22 ci-dessus, pour l'exploitation à découvert.

La forme et les dimensions des chantiers d'exploitation, des galeries intérieure et des piliers réservés, seront fixées, pour chaque carrière souterraine, par décision du préfet, d'après l'avis de l'ingénieur des mines, et après avoir entendu l'exploitant de la carrière. On aura égard, dans cette fixation, aux usages des diverses localités, à la nature de la roche, à son épaisseur et aux autres circonstances qui pourront être prises en considération.

On devra apporter une attention particulière sur ce qui regarde les galeries de roulage, surtout celles qui sont communes à plusieurs exploitations. A l'avenir, on devra laisser à ces galeries une hauteur libre de trente-trois centimètres au moins.

Lorsqu'il existera plusieurs étages de travaux, les piliers seront disposés de telle manière que ceux d'un étage correspondant exactement à ceux des autres étages, et qu'il y ait toujours dans la carrière plein sur plein et vide sur vide.

L'épaisseur des massifs laissée entre deux étages successifs ne pourra être moindre de deux mètres, et devra être portée au delà si la nature des travaux et de la masse l'exige.

Il est expressément interdit d'attaquer les piliers réservés pour soutenir le toit des galeries aux divers étages, non plus que les massifs séparant deux étages consécutifs, tant dans les anciennes que dans les nouvelles exploitations.

Aucun étage nouveau d'exploitation ne pourra être entrepris ou poursuivi avant que l'état des travaux supérieurs et inférieurs n'ai été reconnu par des sondages ou quelque autre moyen que ce soit.

Section III : de l'exploitation par puits

Les puits d'extraction ne pourront être ouverts qu'à une distance de dix mètres des chemins à voitures, édifices et constructions quelconques, sauf les exceptions réclamées par certaines localités.

Ces puits seront muraillés avec soin dans toutes les parties où le terrain ne présentera pas une solidité suffisante.

Les puits servant à la descente des ouvriers seront garnis d'échelles à deux montants, et solidement fixées dans la roche avec des cramons de fer.

Au bas de chaque puits, il sera laissé quatre piliers massifs à base carrée, de quatre mètres de côté ; les galeries qui sépareront ces piliers auront une largeur plus petite de cinquante centimètres que les dimensions correspondantes des puits.

Au delà des piliers, les chantiers d'exploitation seront conduits d'après les règles fixées pour le mode de cavage à bouches.

Section IV : dispositions générales

Les exploitations par puits ou par cavages à bouches ne seront poussées qu'à la distance de dix mètres des deux côtés des chemins à voitures, des édifices et constructions quelconques. cette distance sera augmentée d'une quantité égale à la somme de la hauteur et de la largeur des chantiers d'exploitation.

Dans le cas où, pour communiquer d'une partie à l'autre d'une carrière, il serait reconnu indispensable d'ouvrir une galerie sous un chemin, cette galerie ne pourra être établie qu'en vertu d’une décision spéciale du préfet, sur le rapport de l’ingénieur des mines.

Les carrières de peu d'importance, que que soit d'ailleurs leur mode d'exploitation, ne seront pas assujetties aux dispositions du présent règlement, lorsqu'il aura été reconnu que les travaux ne peuvent compromettre ni la sûreté des ouvriers ni l'intérêt des tiers. Le préfet du département sera juge des exceptions qui pourraient être faites, à cet égard, à la règle générale.

Titre III : répression des contraventions

Les contraventions au présent règlement, qui seront commises par les exploitants de carrières, soit à ciel ouvert, soit souterraines, et d'où résulteraient des détériorations quelconques aux routes tant royales que départementales, ainsi que toutes les contraventions commises par les exploitant des carrières souterraines, qui auraient pour effet, soit de porter atteinte à la solidité desdites carrières, soit de compromettre la sûreté publique, la sûreté des ouvriers et celle des habitations de la surface, seront constatées, réprimées et poursuivies, par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par les articles 50 et 82 de la loi sur les mines et carrières du 21 avril 1810 ; par l'article 31 du règlement général que les carrières du 22 mars 1813, ainsi que par la loi du 29 floréal an 10 et par les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811, sur la grande voirie (...).

AD Gironde, 9 M 2. Rapport de W. Manès, ingénieur en chef des Mines, sur les carrières de la Gironde, 1845

Les observations :

"Les carrières du département de la Gironde, dont le nombre s’élève à plus de 500, se trouvent dans les six arrondissements et sont réparties dans une centaine de communes sur un rayon d’environ soixante kilomètres.

Les carrières de l’arrondissement de Lesparre sont peu nombreuses et peu importantes, on n’a pu les visiter cette année et on ne les pas portées sur [ ?].

Elles se divisent naturellement en cinq groupes suivant leur position géographique et la nature des pierres qu’elles fournissent. Savoir :

1° Les carrières dites de Laroque, comprises entre le ruisseau de Gauriac et les communes de Bourg inclusivement ; elles fournissent de la pierre moyennement dure ;

2° Les carrières comprises entre la commune de Tauriac et de Cubzac inclusivement ; elles fournissent de la pierre plus dure que celle provenant des précédentes. Cette pierre est exploitée en blocs de plus grandes dimensions. Elle est connue dans le commerce sous le nom de pierre de Bourg ;

3° Les carrières comprises entre les communes de Saint-Gervais et de Fronsac inclusivement, lesquelles fournissent de la pierre blanche et tendre très propre à recevoir la moulure ;

4° Les carrières dites de Saint-Emilion, de Mortagne, de Lussac, de Puy-Seguin, de Saint-Laurent, de Sainte-Colombe [ ?] généralement de qualité médiocre ;

5° Les carrières comprises entre la commune de Latresne, canton de Créon et celle de Langoiran, canton de Cadillac inclusivement. Celles-ci donnent des pierres assez grossières et de dureté moyenne.

6° Enfin les carrières dites des environs de Langon, comprenant celles de Prignac et Barsac, Saint-Macaire et Saint-Pierre Du Mont qui fournissent des pierres très dures employées pour les soubassements, les socles, des croisées etc., etc.

Les carrières des quatre premiers groupes sont situées sur la rive droite de la Dordogne, et celles du 5° et 6° sur la rive droite et la rive gauche de la Garonne.

Les plus importantes sont très rapprochées de ces fleuves qui leur offrent des voies d’exportation peu coûteuses.

Elles sont généralement établies dans des bancs horizontaux présentant une puissance de 8 à 12 mètres et appartenant à la formation calcaire tertiaire marine dit calcaire grossier. Ces bancs offrent sous le rapport de la composition, trois espèces bien distinctes de roches dont deux visiblement mélangées et l’autre d’apparence homogène. L’une des roches mélangées (calcaire sableux) est notablement quartzifère, [ ?], tantôt un grain uniforme assez gros, tantôt en petits grains également uniformes. C’est dans l’arrondissement de Blaye que celle-ci se montre le plus visiblement notamment dans les communes de Saint-Laurent d’Arce, arrondissement de Bordeaux, de Marion, de Lussac et de Puy-Seguin (Libourne).

L’autre roche mélangée (calcaire marneux) est dans quelques endroits notablement argilifère, l’argile s’y trouvant tantôt en dissémination, tantôt en faibles couches peu appréciables lesquelles alternent avec de petits bancs de carbonate de chaux. L’abondance de cette argile dans les calcaires de quelques localités rend cette pierre d’une qualité très gélive et par conséquent peu recherchée. Cette qualité est malheureusement assez répandue, surtout dans les communes de Mortagne et de Lussac arrondissement de Libourne. On la consomme en grande partie sur les lieux mêmes de son extraction ou autres lieux circonvoisins.

La 3e espèce de roche, dite homogène, se trouve la plus répandue et git dans les cinq arrondissements dont il est parlé. Elle est poreuse et tendre comme à Saint-Emilion, Langoiran, Laroque, ou compacte et donc comme à Barsac, Saint-Macaire, Rauzan.

Les carrières de la Gironde sont exploitées souterrainement et à ciel ouvert. Les carrières souterraines qui forment le plus grand nombre, sont conduites par puits placés sur les coteaux ou par cavages à bouches ayant leurs embouchures sur les flancs des coteaux ou dans les vallées. Dans toutes, le mode d’exploitation consiste à miner des galeries intérieures dans deux sens perpendiculaires et à réserver entre elles des piliers carrés. Les dimensions de ces galeries et piliers varient avec la nature de la roche, la puissance des bancs de [?] etc. etc. Le plus souvent les galeries ont 2 à 3 m 3 de largeur et 1 m 66 à 2 m de hauteur et les piliers 3 à 4 m de côté.

Quelques-unes de ces carrières présentent 2, 3 et jusqu’à 5 étages superposés. Il en est dont les travaux s’étendent à 800 et 1500 mètres du jour, comme à Bayon, Gauriac.

L’abatage de la roche se fait toujours avec le pic à deux pointes, chaque pointe ayant deux dents. Jamais on n’emploie la poudre.

Galerie d'images 3

Extrait de la carte de la Garonne levée par Magin, 1752-1755.

Archives départementales de la Gironde

(c) Conseil départemental de la Gironde

Extrait de la carte du Cours de la Garonne, 1759.

Suire Yannis, Desmarais

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Carrière souterraine sous le coteau d'Eyquem.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Conseil départemental de la Gironde

Dossiers en lien avec Les carrières de Bayon-sur-Gironde

Localiser ce document

Que pensez-vous de cette ressource ? Donnez-nous votre avis

Les champs indiqués par le symbole * sont obligatoires.

Export en cours

Modifier votre avis

Les champs indiqués par le symbole * sont obligatoires.

Mémoriser la recherche

La recherche sera conservée dans votre compte et pourra être rejouée à tout moment.

Votre alerte est enregistrée

Vous pouvez gérer vos alertes directement dans votre compte

M'abonner aux événements de la même catégorie

Abonnez-vous aux événements de la catégorie et recevez les nouveautés par email.